Special Thanks

情熱の真空管

私のアンプ設計マニュアル

全段差動プッシュプル・アンプの庭

Building My Very First Tube Amp

講座

平衡型EL34全段差動プッシュプル

モニター・アンプ

|

Special Thanks |

|

|

|

情熱の真空管 |

|

あれから三年ですかぁー。いや、A2134をこの手にしてから流れた年月なんですが。 僕、A2134で全段差動プッシュプル・アンプを作るんだ・・・ なんてポエミーな妄想に浸って早三年。月日の経つのは遅いんだか早いんだか。

|

|

今回の主役、A2134でございます。殆ど無名の球っぽいです。 これは2007年、オクに出品されていたのを見掛け「何これ?」とばかりに特性表を調べたら、三結時の内部抵抗が835Ωと、 |

|

電源トランスは、古のタンゴ製ST-250。A2134が低電圧大電流 チョークコイルは、古のLUX製C1744。仕様は、0.9H-250mA。 |

|

出力トランスは、これまたタンゴ製U15-5。2008年落札。 とまぁオークションを利用して、集めるとも無く集めた部品も揃ったので、A2134を落札した当時、この球を握り締め、「よし、これで全段差動だっ!」と心に誓った三年越しの想いを形にさせて頂きましょう。ぺるけ様の雛形が有るとはいえ、完成出来るのか? |

|

電源部

|

これらの部品でどの程度+B電圧を得られるのか計算すると・・・ んで、下記の如く動作点を検討した結果、出力段で168mAと。 |

|

|

|

二月十五日にはまだ間がありますが、釈迦涅槃像宜しく表を横たえてみました。 出力トランスの一次側負荷が5KΩなので2.5KΩ負荷のロードラインを、計算したり この動作ラインだとグリッド電圧は-15.5V辺りの様です。 うーん・・・ここで莫迦素人に希望的楽観的観測と云うものを述べることを赦して戴けるならば、 どうやら電源トランスには、180Vタップ若しくは200Vタップ搭載のものを選択すべきだった様ですが、 さて、この時点で検討すべきことは他にも何か有るかな・・・。

|

|

定電流回路及びバイアス調整回路 |

出力段定電流回路は、理想的にはこんな定数ですかねー。 グリッドバイアス電圧調整部は、ぺるけ様の作例をそのままで。 |

|

励振段電源部・没案 +--C 221V

+--Rch |

+--C 221V

+---Rch

|

|

励振段の電圧は諸般の事情より高目が良いらしいと、区切りの良い200Vとして考えました。 で、Trリプル・フィルタで考えたのですが、ここまでやる必要があるのかな?とは思いました。 ここはどの程度の残留リプルなら許容範囲なのか、有難い掲示板にて質問させて頂かなくては、 それはさておき、記された教えに従い、残留リプル具合を繙いて逝くと・・・ 1) 増幅段減衰率 :プレート負荷抵抗と12AU7の内部抵抗での減衰 と、どうやら2.75mV以内のリプル電圧なら許容範囲となるっぽいですね。計算間違いが無ければ。

|

|

残留リプル電圧の計算(誤) |

具体的に励振段の残留リプル電圧を計算してみると、 CKが0.9Hで負荷抵抗分が567Ωで、470μFは159000÷(Hz×μF)より3.4Ωで3.4Ω÷(3.4Ω+567Ω)=0.006倍の減衰率となり 励振段の47μFは34Ωで0.021倍の減衰率で0.5mVのリプルと。 |

|

残留リプル電圧の計算 (正) |

↑まで仕上げてから「あれ?ここに定電流回路が入ってもリプルが分圧されるの?交流的に接地されていないけど」と、間違えているかも?と、漸く気付いた訳です。莫迦故に反応が鈍いです。 で、有難い掲示板にて質問させて頂いた処、ぺるけ様より、 又もや莫迦は見当違いの方向へ全力疾走していた様です。orz |

|

|

12AU7のEp-Ip特性図です。負荷が39KΩなのはぺるけ様の作例のパクリです。いえ、自分でも30Kや47Kの線を引いてみたのですが「何か微妙に違うなー」程度の違いしか分からなかったので、もう39Kでいいやと。その微妙な違いの中に高域特性がとか、歪率がとか、「良い音」を司る神様がお隠れあそばすのでしょうが、「だって分からないんだも〜ん!」と39KΩに決定です。 初段FETの動作点は尚更良く分からないので、こちらもそのまま |

|

↑K30A

↑12AU7

↑A2134 |

|

初段ドレイン電圧が12Vで、これがU7グリッドへ直結でバイアスが-4Vだからカソードが16Vと。 お次は励振段と出力段を結ぶカップリング・コンデンサ容量の検討ですかね。 最初の一歩は励振段の出力インピーダンスですか。 そしてお次は出力トランスの低域特性の検討ですか。 タンゴさんのカタログを眺めていて、一次インピが高いとヘンリー数が高いなぁと、漠然と思って 何れにせよ、出力トランスの低域時定数が1.5Hzなら、カップリング・Cが0.47μFで丁度良いかも。 そして今度は電源インピーダンスですか。 そして更に高域の入力容量と続きますか。 A2134の入力容量と思われる表記には、Ca-all:10pFとCgl-all:10pFというのがありますが、 仮に5687ドライブの2A3の場合だと、159000÷3.2÷67=741.6KHz

???? ホント?

・・・ぁゃιぃ・・・ 12AU7-A2134の場合は、 負帰還時の入力容量については、実際に負帰還を掛けた時に改めてお勉強と云うことにして。 漸く辿り着いた最後の課題、浮遊容量については、もう最短距離での配線を心掛けますから、 |

|

+--+Rch

0.016W

|

|

初段電源部は「定本」に載っている「直流安定化電源」を参考にしようとお勉強していると、 全段差動アンプには、差動回路を誤差増幅器に用いた安定化電源こそがお洒落でお似合いだと、 結果、pMan様のご連載で安定化回路の初歩をお勉強させて頂きました。ありがとうございました。 ヒロ様の実験記を熟読させて頂きますと、どうやらオペアンプを誤差増幅器に用いた安定化回路の LM317を用いれば超お手軽に安定化出来そうですが、datesheetには最小負荷電流が3.5mAとあり、 と云う訳で、figureを参照してLM317Lでも考えてみたのですが、これでも充分ですかねー。

|

|

|

|

だがしかしっ!LM317Lなんてゆーお手軽ICに頼っている様じゃ良い音のアンプは作れない、とか、 「まぁ、好きにすれ」としか言えないでしょうから、制作時の気分次第で好きにしましょうか。 0-38V巻線が余っているからと云う単純な理由で初段電源部を別にしようと悪戦苦闘してみたら、 とかやっていて、何気にGEの6550Aのdatasheetを眺めていたら、入力容量のCg-pについて、 で、もう一度12AU7-A2134の入力容量を計算し直しますです。 う〜ん、すんばらしいっ!軽やかにメガ越えを達成なさっておいでです。 三結時の入力容量まで記載された多極管の特性表は存在しそうに無いですので、

|

|

|

|

figureを参考に、テキトーに回路を妄想してみました。これで動くんでしょうかねー、正常に。 しかしこうするには一抹の不安が。クッキー様のご報告では(-)電圧が巧く発生しなかったと。 整流ダイオードの資料では、表類のデータが皆0.01Aからの表記と成っています。 でもこの回路だと、LT3080の出力電圧はGNDに繋がった2MΩにより20Vに成る様な、 ここは矢張りバラックで組み上げて、皆様の失笑を買うのが莫迦素人の努めでございましょうか。

|

|

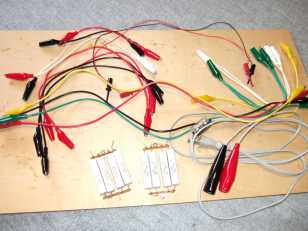

バラック製作の手始めとしてミノ虫クリップ付ケーブルを、短めに 6550A STC Ver.2アンプ製作の際に使用した750Ω10Wx4連装の負荷用抵抗器も、これはもう一個あって直列にしたり並列にしたりすると応用範囲が拡がりそうだと、追加で作ったのですが、これは500Ωx6連装とか、300Ωx10連装で作った方が細かく負荷の調整が出来るなぁ、と完成してから気付いても、後の祭りでございましたとさ。ま、良いんですけどね。何時もの事だし。orz さぁ、後はまた作りながら考えるということで、製作開始です! |